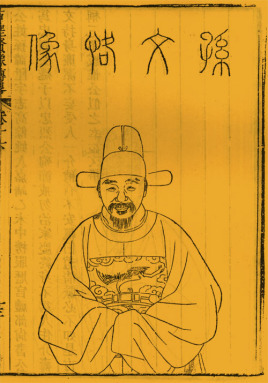

孙氏世居余姚烛溪湖西北的孙家尖,南宋晚期陆续迁至湖东,“方十里许,烟交栋接,无他姓相杂”,乡人称之为“孙家境”(现属慈溪市横河镇)。孙升的母亲杨太夫人生有三子,长子堪(1483—1553)字志健,号伯泉,承荫为锦衣卫正千户,由嘉靖五年武举第一官至都督佥事,以孝旌;次子墀(1489—1556)字志朝,号仲泉,嘉靖八年由选贡生仕至尚宝司卿;季子便是孙升。兄弟三人,海内称为“孙氏三贤”。 杨太夫人本是姚江名门之后,自幼熟读《孝经》、《列女传》,自然深谙教子之道。小孙升出世后,虽在襁褓之中,杨太夫人无不随时注意端恭谨慎,以体现其童蒙施教之义。到了四、五岁上,就已开始文字教育。孙升生而颖异,髫龀之年即嗜好读书,而且敏于记诵,能日记数千言。平时阅读古书,常常把书中的名贤作为自己学习的榜样,希望自己以后也能象他们一样。经史之外,孙升尤其喜好古文词,这无疑为他以后的诗文创作打好了根柢。转眼到了正德十一年(1516),孙升已经长成了一个翩翩少年。这一年他进入余姚县学读书。当时,两位兄长已经试入高等,而且都比他年长十多岁(伯兄长十九岁,仲兄长十二岁),但孙升的名声却与之不相上下。正当兄弟三人孜孜于学业时,从江西传来了父亲孙燧死节逆濠之变的讣闻,三兄弟“叩地号天,五内俱裂”,徒跣赴仇,发誓不与贼俱生。事后,浙江巡按韩御史召见了他们,对孙升尤为器重,当场面试《越王台吊古》文。顷刻之间,扬扬洒洒数百言授笔立就,韩御史不禁大为惊奇,以后便夸,称孙升的这篇文章可与《滕王阁序》并称。从此,孙升的文名传遍了浙中。孙升于嘉靖四年领乡荐,六年游太学,两场考试下来,皆列首选,于是名动京师。四方士子纷纷聚于门下,前来求教。孙氏向来产薄家贫,加上忠烈公孙燧早逝,家境更是艰难。现在长兄署指挥同知,就官京师,一家人就依住在孙堪的邸舍。可是,一个人的俸薪到底难以维持一大家子的生计,何况是在京师。现在,孙升传经都下,恰好可以补贴家用。尽管家境贫寒,但孙升却不自鄙。他题写了“勿谓古人为不可及;勿谓天下第一等事为不能做”贴在书厨上,来激励自己。嘉靖十四年,孙升会试中式,在廷对时以“仁礼保邦”之说得赐第一甲第二人(榜眼),授翰林院编修。当初,长兄举武举第一,到现在世人无不认为孙氏兄弟以文武科相继魁天下,是上天对忠烈公的报施。孙升性资纯粹,持重谨畏,常常闭门检身,心研典籍,以求经世之务,绝不做与本职无关的事情。凡是见过他的人都认为他有公辅之器。嘉靖十八年春,册立东宫,翰林院的官员只要进献颂词,按例都可以加官,别人都争相竞进,只有他没有进献。职位比他低的人因为他的不作为而失去了加官的机会,都纷纷责怪于他,孙升竟然不为所动。他还曾经参与校勘《列圣御文》、《五经》、《二十一史》,续纂《大明会典》,清理军职贴黄,并主持了嘉靖二十五年的南畿乡试。他崇雅黜浮,一切宿弊改革殆尽,所录取的举子中多有名士,徐栻、袁洪愈等便是其中的佼佼者。由于孙升博览群书,勤勉好学,所以对当世的例事典章相当熟悉,无论办理什么事情,从不与人哓哓争辩,却思致独远,考核必精。同僚们都以他的可否来占验得失,事后无不深为叹服。当时,翰林院每年都要举行诗会,同僚之间分韵唱和,孙升往往首倡,或者和诗先成,众人随后纷纷响应,词采盈卷。所以,赵贞吉在赠诗中有“季子文章伯,王孙忠孝家”之句,时人以为知者之言。嘉靖二十八年二月,孙升升任国子监祭酒,力以师道自任。他认为教育应当以“先器识,敦实行”为重,所以要求学生各自提出自己所知道的学识,对于突出者,在彝伦堂当众表扬,以此来教育其他学生。他又担心浮竞难制,便想出了用悬挂规约来警示学生的方法。他根据讲学实践的教学经验,制订了二十二条规约,即使是亲戚权贵来说情,也从不通融,因此学生们都能严格遵守规约条款,国子监学风大为改观。嘉靖三十一年,世宗在旧邸建成了元佑宫,孙升以礼部右侍郎奉敕前往湖北安陆州安神祭告。地方官员接到消息后,纷纷筹备了上等的乘传供治和丰盛的酒菜饭食。孙升见状,即刻变了脸色,问道:“这些难道不是百姓的膏血吗?”说罢,就一挥手叫他们都撤了下去。沿途百姓听说后,莫不拍手称好。途中路过襄、邓之间,看到面呈菜色的民工正在修治黄河,孙升就停下车舆询问疾苦,还写下了诗章留给守臣。守臣马上下令赈恤,诸多百姓得到救济后才免于饿死。巡按御史胡宗宪见到孙升的诗章后,命人镌刻到石上,并称:“仁人之言,利自溥也。”第二年竣事还京,改吏部右侍郎。正碰上著名曲家何良俊来吏部谒选,孙升慧眼识宝,“识其文于众人之中,以为此子能为史汉文,至口诵其句于公卿间。”这样,何良俊才遂渐为京师的公卿缙绅所知晓。无奈,这一年的端午节,母亲杨太夫人弃世,于是丁忧居丧。朝中缙绅闻讣都来邸舍祭奠,但孙升对他们的礼馈都一概谢去不收,有些人坚持声称“这是买帛的钱”,孙升便请他们在母亲灵前焚化。七月,孙升与长兄扶榇归里,九月抵杭城,长兄又丧于旅次。孙升归二丧,执礼如丧忠烈公时,庐墓茹素,足迹不履城市。由于连遭亲人过世的沉重打击,加上料理丧事的过度劳累和长期素食的缘故,他的身体虚弱不堪,别人劝他吃点肉食调养一下,他坚定地摇摇头,泪水便顺着脸颊滑落下来了。从此,落了脾疾的痼症。时光飞逝,一晃已过三年,抚按的荐疏接踵而至。嘉靖三十五年四月,复起为吏部右侍郎。孙升乐道人善,一发现有可用之才就直接推荐给尚书,不希望被推荐的人知道。他节操冰洁,对非义之财毫末不取,这一点是素为人知的。因此在吏部任职时没人敢私下送礼物给他,也没人敢托他办理私事。一年后,升为南京礼部尚书,上疏陈述较术业等数事,都切实可行,得到世宗的赞赏采纳。当时的官员都认为南京是远外之地,每当被任命到南京,总是闷闷不乐。而孙升这一次却是自己要求的,所以士大夫更加钦佩他的气节了,都希望他能早日入阁,主持国政。孙升在南京任上,尽力矫治奢靡的社会风气,推崇敦厚朴素的民风,并且身体力行,为百姓做出表率,社会风气大大改善。他还潜心研究治国安邦之道,凡边塞险夷、户口登耗,甚至连刑名钱谷也都一一研究颠末,边思考边记录,并付诸实施。但南京毕竟不能与北京相比,事务不多,比较闲逸,这倒给孙升提供了许多自由支配的时间。公务之余,他就肆力于文章著作。当时,何良俊客居南京,以所业为贽,孙升便再次向士大夫们竭力推荐。不久,同乡故交陈鹤也来到了南京。陈鹤是一位颇具艺术气质的书画家兼曲家,他为人正直,个性真率,具有多方面的艺术才华,可惜命运坎坷。相同的艺术诣趣使他们三个身份地位悬殊的人结下了深厚的交谊。后来,陈鹤客死南京,孙升“殓而哭尽哀”。不久,孙升卧病,经岁谢客。单单为何良俊开后门,“往则呼至,便坐与语”。良俊怕他坐久了会劳神,好几次起身告辞都被孙升制止了,他说:“古人言,病中与相知共语胜于服药,得一谈殊快,不苦也。”所以在孙升去世前数日,良俊还在他的病榻前商较文艺,移晷始出。嘉靖三十九年六月二十日,孙升病逝于南京。士大夫们都为之痛惜不已,互相哀叹流泪不止。孙升以孝友天植闻名,当初父亲死于宸濠之变,他随两位兄长誓死赴仇,后为父亲守墓三年,丧期满后,又服孝三年,被时人并称为“三孝子”。他善顺母亲而严事兄长,无论事情大小都要先禀命再去做,母、兄在座,他必然随侍于旁。母亲及两位兄长去世后,他就告诫家人不再操治家庆,还写了一首生日诗。诗中有“楚水终天无抱恨,潘舆往事又成空”之句,表达了念念不忘的尊亲之意。孙升教育儿子,以身为训。他曾经说:“士立身,务名节忠义;立朝,务正直忠厚。毋忘先烈,毋堕家声,乃吾子也。”所以五个儿子不管是出仕为官的还是尚未出仕的,都不脱书生气味,除了读书之外没有其他念头。孙氏虽然是官宦世家,但忠烈公以清白遗家,家产贫薄。孙升衣粗食淡,一无所欲,即使已经贵为朝官,回到家乡后还是徒步闾里中,除非出远门,平时从不用肩舆。但对于朋友却热心好施,全力相助。同乡状元韩应龙与他有同年之谊,不幸英年早逝,孙升不仅为他料理后事、抚育遗孤,还请抚按为他立坊著名,以毕其志。华州王维桢死于地震,孙升为他收集遗文,撰写序言,并为校勘付梓。用一句古语来概括,可谓“施恩于不报”。